谢卫成与攀岩羁绊半生

发布时间:2025-11-14

本文转自:中国体育报

从逐梦岩壁到点亮希望

谢卫成与攀岩羁绊半生

| 谢卫成在攀岩中。 受访者供图 |

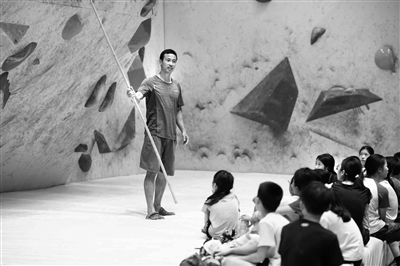

| 谢卫成(左一)给孩子们上攀岩课。受访者供图 |

本期聚焦于在体育竞技舞台聚光灯之外的他们。国内最早的一批攀岩运动员谢卫成退役后化身攀岩定线员、基层攀岩教练,作为筑梦者照亮他人向上攀登路;曾经的临床医生黄荣国投身学校射击事业15年,帮助复旦大学射击队延续项目发展薪火;原击剑运动员王莹结束运动生涯后转型为一名基层教练,用责任心浇灌小将们实现击剑梦想。他们不是站在领奖台上的主角,却用专业、坚守与热爱为运动员的梦想铺路,为体育事业护航,成为荣耀背后不可或缺的“无名英雄”。

田洁 杨帆

“这么好的资源,能帮孩子走出大山。”2017年,在做攀岩定线员的谢卫成第一次来到当时还是贫困县的广西马山,面对这里丰富的喀斯特岩壁资源发出了感叹。此后八年,他把脚步深深扎进这个小县城。从攀岩运动员、定线员到转身投入基层事业,谢卫成用自己对攀岩的坚持和热爱,帮助一批又一批孩子改写了自己的人生轨迹。

谢卫成是广东阳江人,圈内人亲切地称他为“阿成”。从1999年接触攀岩至今,谢卫成早已成为行业内的“明星”,在他身上也出现了许多亮眼的标签:国际级攀岩定线员、前国家攀岩队助理教练、马山中攀阿成攀岩学校校长等。每当回忆起自己和攀岩的初相遇,谢卫成依旧能感受到那份悸动,“小时候在电视上看到攀岩,不知道为什么,一下子就被吸引了。”后来,当他真正站上岩壁,感受到登顶俯瞰世界的豁然,这份心动彻底转化为无法割舍的热爱。

作为国内最早一批摸岩壁的人,谢卫成的早期追梦之路满是“凑合”出来的坚持。2000年左右,国内攀岩资源稀缺,室内训练资源有限,他和队友们就自建器材做引体、练力量;没有足够的人工线路,就去爬野外的线路。“那时候阳朔才几十条线,不管多远,我们都要去爬。”正是凭着这股韧劲,谢卫成成为国内首位完成5.14A高难度线路的攀岩者。“外国人能爬,我们中国人为什么不行?”对于攀岩,谢卫成有种不服输的劲儿。

2008年,中国登山协会举办第一期定线员培训班,谢卫成参与了这次培训,开始了人生的一个重要转折。刚转型时,他总改不掉运动员的惯性——以自己的水平设计线路,结果很多动作难倒了一大半选手。“那时候才明白,定线不是炫技,得兼顾参赛者的水平。”为了跳出这个误区,他会看很多比赛视频,一遍遍研究国内外运动员的技术特点,跟着大赛的节奏了解攀岩发展趋势,哪怕退役多年,谢卫成也坚持每天训练,保持攀爬状态,“我自己都做不了的动作,怎么能设计出来给运动员爬?”谢卫成总是这样提醒自己。

彼时的谢卫成不再独自享受攀岩的乐趣,而是用自己的专业,为更多人搭建起与岩壁对话的桥梁。在谢卫成设计的几百条线路里,最让他骄傲的,是2013年在柳州镜子山开的那条藏在大洞中央的“网红线”。“傍晚爬的时候,晚霞刚好洒在岩壁上。”说起这条线路,谢卫成很有成就感。“大概在距离终点25米左右的地方,岩壁很陡、角度很大,所以动作做出来会很漂亮,现在好多人专程来打卡。”谢卫成骄傲地说。

人到中年,谢卫成的人生又一次迎来转变——他离开家乡来到广西马山,成为当地攀岩特色学校的领路人。“这些孩子大多成绩不好,很多小孩子早早就要外出打工,我希望能通过攀岩帮助这群孩子走出贫困。”

在学校里,谢卫成每天下午5点到8点都会陪着孩子们在岩壁上训练,从选材到日常训练,谢卫成都是事无巨细。“现在这批孩子里,有人像覃于妹一样成为了专业运动员,也有人通过攀岩单招成功升学,攀岩让他们的人生有了新的可能。”谢卫成告诉记者。当听到有孩子告诉他,自己在大城市做定线员,收入稳定,而且还能继续攀岩时,谢卫成的语气中充满幸福,“能看着他们靠攀岩在大城市立足,我就觉得特别开心。”

谢卫成深知,要让孩子靠攀岩走出大山,还需要投入更多的力气。“以前从初中才开始训练,太晚了,现在从七八岁带起,练个五六年,孩子的潜力能更大,发展也会更好。”在他的参与下,马山的攀岩培训选材从初中扩展到小学,越来越多的孩子握住了岩壁上的“希望之手”。也正是在当地政府、中国登山协会,以及谢卫成等一批攀岩人的共同努力下,马山已成为全国知名的攀岩特色体育小镇。

如今的谢卫成,已经从当年那个只专注于自我突破的运动员,变成照亮他人向上攀登路的筑梦者,同时也让他与攀岩的羁绊愈发深沉。“只要能和攀岩打交道,我就觉得这日子过得值。”谢卫成说。